Kompetenzen für die Digitalisierung in der pflegeberuflichen Bildung

Die Digitalisierung hat in der Pflege in den letzten Jahren erheblich an Bedeutung gewonnen. Sie verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch die Anforderungen an die Qualifikationen von Pflegefachpersonen. Damit verbunden ist ein umfassender Wandel in der pflegeberuflichen Bildung, der den Aufbau digitaler Kompetenzen in den Fokus rückt.

Das deutsche Bundesinstitut für Berufsbildung (bibb) hat 2022 zu diesen Herausforderungen und Perspektiven wissenschaftliche Diskussionspapiere mit dem Thema „Kompetenzen für die Digitalisierung in der pflegeberuflichen Bildung“ veröffentlicht.

Pflegeberufliche Bildung im Umbruch

Die pflegeberufliche Bildung steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Die Einführung der generalistischen Ausbildung nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) und der steigende Einsatz digitaler Technologien prägen die Veränderungen. Pflegefachkräfte müssen zunehmend in der Lage sein, mit Technologien wie elektronischen Patientenakten, Robotik oder Telecare umzugehen. Diese Technologien gelten als Schlüssel zur Bewältigung des Fachkräftemangels, da sie Prozesse effizienter gestalten und die Arbeitsbelastung reduzieren können. Gleichzeitig erfordert der Wandel auch ein Umdenken in der Ausbildung, um Pflegende auf technikgestützte Aufgaben vorzubereiten und ihre Bereitschaft zur aktiven Mitgestaltung von digitalen Prozessen zu fördern.

Das KOMET-Kompetenzmodell

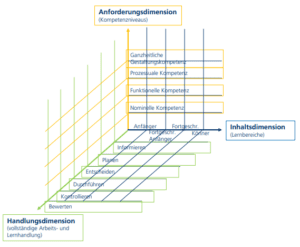

Zur Messung und Entwicklung der digitalen Kompetenzen in der Pflege ist das KOMET-Kompetenzmodell besonders relevant. Es bietet ein dreidimensionales Modell, das auf die spezifischen Anforderungen der Pflege angepasst wurde. Die Dimensionen umfassen:

- Inhaltsdimension: Fachliche Inhalte der Pflege.

- Anforderungsdimension: Niveaustufen von Anfänger bis Experte.

- Handlungsdimension: Orientierung an vollständigen Arbeitsprozessen wie Planen, Durchführen und Evaluieren.

Dieses Modell ermöglicht es, Kompetenzlücken zu identifizieren und Bildungsprogramme entsprechend anzupassen. Besonders die prozessuale und ganzheitliche Gestaltungskompetenz sind entscheidend, um digitale Lösungen effizient und nachhaltig einzusetzen.

Digitalisierung in der Pflege

Die digitale Transformation erfordert neue Fähigkeiten in der Pflege. Technologien wie Robotik, künstliche Intelligenz (KI) und digitale Dokumentationssysteme erweitern das Aufgabenspektrum von Pflegefachpersonen. Der Einsatz reicht von robotischen Assistenzen in der Mobilisation von PatientInnen bis zu KI-gestützten Analysen von Gesundheitsdaten. Dabei sind neben technischen Fähigkeiten auch ethische und kommunikative Kompetenzen essenziell, um PatientInnen in den Mittelpunkt der Versorgung zu stellen.

Die Akzeptanz digitaler Technologien variiert stark. Während digitale Dokumentationen und Tourenplanung breit genutzt werden, stoßen robotische Systeme auf Vorbehalte, insbesondere, wenn sie pflegenah eingesetzt werden sollen. Es zeigt sich, dass die Digitalisierung nicht nur technisches Wissen erfordert, sondern auch ein Verständnis für deren Auswirkungen auf Pflegeprozesse, Arbeitskultur und PatientInnensicherheit.

Ein Kontinuum von Technikkompetenz bis hin zu Kompetenzen der Digitalisierung

Die Anforderungen an digitale Kompetenzen lassen sich als Kontinuum von grundlegender Technikkompetenz bis hin zu komplexen digitalen Fähigkeiten darstellen. Auf einer ersten Ebene müssen Pflegekräfte einfache Technologien bedienen können, etwa elektronische Dokumentationssysteme. Auf der höchsten Ebene ist ein strategisches Verständnis erforderlich, das den Einsatz von Technologien in übergreifende Pflegekonzepte integriert.

Überblickend lassen sich folgende Kompetenzen zusammenfassen:

Funktionale Kompetenzen:

- Bedienkompetenzen: Umgang mit digitalen Systemen wie Krankenhausinformationssystemen (KIS), digitaler Tourenplanung und Pflegedokumentationssystemen.

- Technologieverständnis: Grundlegende technische Kenntnisse, einschließlich der Bedienung neuer Technologien und der Pflegeinformatik.

- Datennutzung: Kompetenzen im Datenmanagement und der Nutzung klinischer Informationen.

Prozessuale Kompetenzen:

- Reflexion und Analyse: Fähigkeit zur Bewertung der Auswirkungen digitaler Technologien auf die Pflegepraxis und die eigene Berufsrolle.

- Interdisziplinäre Zusammenarbeit: Nutzung digitaler Plattformen für die intra- und interprofessionelle Kommunikation.

- Bewertung und Anpassung: Analyse und Verbesserung von Arbeitsprozessen mithilfe digitaler Lösungen.

Ganzheitliche Gestaltungskompetenzen:

- Ethische Bewertung: Fähigkeit, digitale Technologien hinsichtlich ethischer Fragestellungen zu beurteilen.

- Nachhaltigkeit: Bewertung digitaler Unterstützungssysteme in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte.

- Innovationsgestaltung: Entwicklung neuer Konzepte zur Integration digitaler Technologien in die Pflegepraxis.

Diese differenzierte Betrachtung zeigt, dass nicht alle Pflegekräfte alle Kompetenzen in gleichem Maße benötigen. Stattdessen sollte die Ausbildung unterschiedliche Niveaus berücksichtigen, die sich an den jeweiligen beruflichen Anforderungen orientieren.

Abgleich der Curricula in den Pflegeausbildungen und identifizierte Lücken

Eine Analyse der bestehenden Curricula zeigt erhebliche Lücken in der Integration digitaler Kompetenzen. Besonders in der generalistischen Ausbildung fehlen praxisnahe Ansätze, um Pflegende systematisch auf den Einsatz neuer Technologien vorzubereiten. Hochschulische Programme bieten oft fundiertes theoretisches Wissen, jedoch mangelt es an der Vermittlung von anwendungsorientierten Fähigkeiten.

Die Identifikation solcher Lücken ist ein wichtiger Schritt, um Ausbildungsprogramme zukunftsfähig zu gestalten. Es wird empfohlen, digitale Kompetenzmodule in allen Ausbildungsstufen zu verankern und eine stärkere Verzahnung von Theorie und Praxis zu fördern. Ziel sollte es sein, digitale Inhalte spiralcurricular zu vermitteln, also wiederholt und vertieft, um eine nachhaltige Lernwirkung zu erzielen.

Einige wichtige Erkenntnisse:

Generalistische Pflegeausbildung:

- Digitale Kompetenzen werden primär im Zusammenhang mit Pflegedokumentation erwähnt, beispielsweise die Fähigkeit zur Nutzung und Bewertung analoger und digitaler Dokumentationssysteme.

- Andere wesentliche Bereiche wie die Nutzung von KI oder robotischen Assistenzsystemen werden kaum berücksichtigt.

Hochschulische Pflegeausbildung:

- Modulhandbücher von Hochschulen adressieren teilweise digitale Kompetenzen deutlicher. Sie enthalten Inhalte wie:

- Reflexion der Potenziale und Grenzen digitaler Technologien.

- Gestaltung innovativer Pflegeprozesse unter Berücksichtigung technischer Entwicklungen.

- Integration digitaler Kommunikationssysteme in die pflegerische Arbeit.

Identifizierte Lücken:

- Fehlende Standardisierung digitaler Inhalte in den Curricula der Pflegebildung.

- Geringe Verankerung ethischer Reflexion im Umgang mit digitalen Technologien.

- Mangelnde praxisnahe Schulung zu fortgeschrittenen Technologien wie Telemedizin oder KI-basierten Systemen.

Ausblick und Empfehlungen

Die fortschreitende Digitalisierung in der Pflege eröffnet Chancen, stellt aber auch hohe Anforderungen an die Bildungssysteme. Um Pflegefachpersonen erfolgreich auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten, sind strukturelle Anpassungen und Investitionen notwendig. Dazu gehören:

- Die Entwicklung standardisierter Kompetenzmodelle, die berufsübergreifend anschlussfähig sind.

- Curriculare Anpassungen: Die stärkere Einbindung von Digitalisierungsthemen in die generalistische Ausbildung und in Studiengänge sowie gezielte Anwendung der Technologien. Ebenso müssen die Lehrkräfte dementsprechend ausgebildet und laufend geschult werden.

- Die Förderung von Fort- und Weiterbildungsangeboten, die digitale Themen gezielt adressieren.

- Langfristig sollte der Fokus darauf liegen, eine digitale Pflegekultur zu etablieren, die technologische Innovationen mit den Kernwerten der Pflege – Empathie, Menschlichkeit und Qualität – verbindet.

Fazit

Die Digitalisierung bietet für die Pflege enorme Potenziale, erfordert jedoch eine umfassende Anpassung der Ausbildungssysteme. Indem digitale Kompetenzen gezielt gefördert werden, können Pflegefachpersonen befähigt werden, aktiv an der Gestaltung der digitalen Transformation mitzuwirken. Funktionale, prozessuale und ganzheitliche Kompetenzen sind entscheidend, um die Vorteile der Digitalisierung effektiv zu nutzen und die Qualität der Pflege langfristig zu sichern. Das KOMET-Kompetenzmodell und die differenzierte Betrachtung von Technik- und Digitalisierungskompetenz liefern hierfür eine solide Grundlage. Durch die Anpassung der Curricula und die Stärkung digitaler Kompetenzen auf allen Qualifikationsstufen können Pflegefachkräfte aktiv an der Gestaltung der digitalen Zukunft mitwirken. Jetzt gilt es, die identifizierten Lücken zu schließen und die Pflegeausbildung fit für die Zukunft zu machen.

Das gesamte Dokument könnt ihr hier abrufen.